分断されたゴールデンウィークに、2回サイクリングに出た。

昨日も二日酔いの酒抜きに近くのダムまで往復33km走ったおかげで、脚も大分調子がよい。

これならば、標高差1000mも走れるだろう。

5:00起床。 朝食をとって6:10頃に、車で会津若松へ向かって出発。

会津若松の鶴ヶ城近くに車をとめ、走り出したのは7:30。 まだ少し涼しい。

会津若松は、学生時代の'90年と'91年に訪れている思い出の土地。 2つの大きな旅が交錯した場所だ。

その当時はまさか福島に住むとは思っていなかったけれど、現実として福島県を楽しみ始めている。

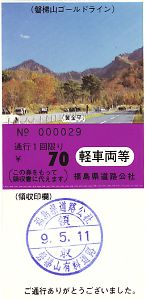

磐越道の高架下で国道49号線を離れ、登り坂が始まった。 長く延々と続いた。 会津盆地の標高は海抜約200 m。 今日目指している八方台は標高1197 m。 そこまで約22 km、登り坂が続く。 磐梯町の磐梯山ゴールドライン入り口で、すでに標高600 m。 暑い。 着ていたYシャツを脱ぎ、Tシャツ一枚になる。 気温も上がってきた。 春独特のもやっとした空気だが、磐梯山も猫魔ヶ岳も良く見える。 自転車は静かに、しかしのんびりと登る。 対照的に、たくさんの車や大型観光バスが、 エンジンを唸らせ真っ黒な排気ガスを吐いて登って行く。 スキー場を道路が横切る。 冬のスキー場は雪で覆われているから分かりづらいが、雪の無い季節にその場所に来ると、悲しくなる。 不自然に森が刈られ、ズダズダな山肌を露出している。 会津磐梯山・宝の山は観光地として、 それを利用している業者や地元に宝を恵んでいる。

10:00に磐梯山と猫魔ヶ岳の峠である八方台に到着。 まだ雪が残っている。 ここを中心に、自動車が500 m以上も路上駐車されている。 八方台は、磐梯山へ2時間で登れる登山口だ。 昨夏には表側の登山口である猪苗代スキー場から、この元日には裏側の登山口の裏磐梯スキー場から、 それぞれ磐梯山に登頂したが、そのルートでの登山者は少なかった。 それぞれ3〜5時間かかるが、 由緒ある登山ルートだ。 安易に山頂に到達することだけが、登山の目的なのだろうか? ちなみに八方台というのは八方を眺めることが出来る展望台という意味らしいが、 猫魔八方台とされ看板がある場所は、今は森の中でひっそりとしていた。

一気に下る。 裏磐梯高原までの標高差約400 mを駆け下りる。 ブレーキがキーキー鳴き、 ゴムの焼けた臭いが鼻を突く。 下った所は桧原湖。 半時計回りに一周する。 湖畔の舗装されたハイキングコースを、歩行者に気をつけながらトロトロと走る。 新緑の若葉が目にとまる。 湖畔にて、裏からの磐梯山を眺めながら昼食。 西風が強く吹いてきた。

桧原湖北端の早稲沢の三叉路を左に折れる。 直進するとスカイバレー有料道路。 白布峠を越え米沢に抜けたのは7年前。 ほとんどずっと押して登った記憶がある。 一方、桧原湖の裏手は、ほとんど車も通らない静かな道。 路肩にはスミレや水芭蕉。 狭い道を覆うかのような新緑のトンネル。 深く青緑の湖面。 風さえなければ鼻歌が出る最高のポタリング (気楽なサイクリングの意味) だ。

細野から旧細野峠に入る。 現在は新国道が完成しているため、自動車通行止め。 おかげで誰も訪れない水芭蕉の群落を独り占めできた。 放置されている道路なので、 倒木や土砂崩れが行く手を遮る。 でも自転車はこんな障害は何ともない。 エキサイティングな下りで北塩原村へ。 さてここから会津若松までまだ20 kmの道のり。 ただ、強い北風が後押ししてくれ、のどかな散村を貫く県道69号線を南下し、一気に鶴ヶ城へ。

走った距離は99.2 km。 実走行時間は6時間、登高標高はざっと1000 m。 久々に走りこんだ。 満足、満足。