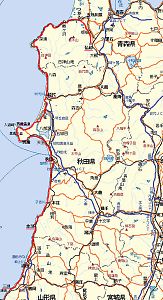

愉快な旅仲間が集まる鶴岡ユースホステルを後にし、北へ。 海岸線を北へ。 穏やかな海岸線が続き、 暖かい南風が追い風になってくれる。 一気に最上川河口の街酒田へ。 北前商船が行き交った名残から、 上方文化がちらほらする街。 おしんで有名になった山居倉庫や、お殿様より豊かだったという本間邸などを観光した。

真っ平らな庄内砂丘沿いの国道7号線。 国道345号線と合流する吹浦には十六羅漢岩という、岩の彫刻がある。 それと言われなければ気付かないが、よく見ると岩にお釈迦様が居る。 航海の安全のために明治初期に彫られたらしい。

少し国道のアップダウンが増え始め、三崎公園と呼ばれるところで、3つ目の県である秋田に入る。 すぐに象潟のユースホステル到着。 目の前は海。 振り返ると大きな鳥海山。 象潟は、松尾芭蕉が来た北限の地。 わざわざ象潟の景色を見るためだけに、足を伸ばした景勝地。 松島と並び称される絶景の地は、 残念ながら1804年の地震で海底が隆起し、水田として開拓されてしまった。 今は昔の島が丘のように田んぼの緑の海上に点在し、 松を頂いているのみだ。

北へ北へ。 特にどこを観光することも無く、一気に秋田市街へ。 秋田への道を急いだ理由は、他でもない。 東北三大祭の竿灯祭りを見るためだ。 秋田市街地にあるユースホステルに連泊して、2夜連続して祭りを楽しむことにした。

秋田は佐竹氏の城下町。 久保田城跡には美術館がいくつかあり、絵画を楽しむことも出来た。

さて、竿灯祭り。 日中から、至る所で祭りに関わるイベントが行われていた。 町じゅうがお祭り騒ぎ。

僕も竿灯を体験するコーナーで子供用竿灯を上げさせてもらい、見事名人芸の賞状を頂いた。 さて一体竿灯祭りとは何か?

それは、いくつものちょうちんをぶら下げた長い長い竹竿を、自在に操る男たちが、大通りを渡り歩く祭り。

長いものは12 mにもなり、ちょうちんの数は46個、総重量は50 kGになるものもある。

それを手に首に腰に軽々と乗せバランスを取り、自由自在にパレードしていく。 名人芸に観客は大歓声を上げる。

観客も飛び入り参加することもできる、熱狂的なお祭りだ。 昼間テクニック (?) を磨いた僕も、飛び入って持たせてもらう。

拍手と歓声。 子供用の大きさでも大変だった。

楽しい秋田滞在を終え、再び北へ。 追分で左折し、一路男鹿半島へ。 男鹿の市街地を過ぎると、 にわかに道路がアップダウンし始めた。 そして半島西海岸の大桟橋有料道路に入ると、 西伊豆で苦しめられた魔のアップダウンが始まった。 例えば遊覧船でこの奇岩・断崖絶壁を眺めるのは気持ち良いだろう。 しかしその地形に合わせてアップダウンを繰り返す1人のサイクリストにとっては、辛く苦しいのみだ。 男鹿水族館にたどり着いたときには、本当にクタクタだった。

男鹿半島の先端一帯には、マール湖と呼ばれる地理の教科書に必ず出てくる珍しい火口湖がある。 突端の入道崎にするかその湖にするか迷ったが、体力ギリギリの状態では、遠い岬には行けなかった。 八望台に登り、そのマール湖から日本海、立ち昇る入道雲を眺めて一休み。 男鹿ユースホステルまでもう少し。

ここまで来たら、日本第二の湖を大干拓地に変えてしまった八郎潟を見ないわけには行かない。 小さな川を渡る。 この川までが以前の八郎潟だったと言うが、その前方に広がる巨大な田園は、一体何なのか? だだっ広いだけで、 普通の土地と何の違いも見えない。 当然普通に木も生えている。 干拓とはこういう事なのか?

秋田県北部の中心地である能代を越えて、能代温泉の国民年金保養センターへ。 途中、自転車の僕に手を振ってくれる娘たちがいた。 急に元気になったりもする。 熱いぜ!

海岸線がまた荒くなってきた。 秋田・青森県境にやって来た。 4つ目の県に入る。

調子良く走ったため、今日宿泊予定だった深浦に、午前中に着いてしまった。 ユースホステルにキャンセルの電話を入れ、

一気に明日到着予定だった弘前を目指す。

行合崎や千畳敷の景勝地を横目に走る。 荒々しい波が立っているが、短い夏を楽しむ海水客が、元気に泳いでいる。 鰺ヶ沢を過ぎた辺りが、おおよそこの旅の最北限になる。 10日間ほど北上してきたが、あとは基本的には南へ進むことになる。 その前にまず東へ。

津軽の中心地弘前へ。 目の前に岩木山が大きく見えるようになってきた。 そして名物のりんご畑も多くなってきた。

まだまだ青く硬そうだ。

弘前ユースホステルに到着したのは夕方だったが、まだ暗くなる前だった。

それにしてもこんな距離を一日で走ったのは初めてだった。

|

ここまでの走行距離: 計 729.5 km

|

|